釈尊寺観音堂宮殿

| 指定項目 | 釈尊寺観音堂宮殿 <附、棟札> (しゃくそんじかんのんどうくうでん) |

|---|---|

| 所在地 | 小諸市大久保2249 |

| 所有者及び管理者 | 布引山釈尊寺 |

| 指定年月日 |

昭和11年9月18日(国宝) 昭和24年5月30日(国重要文化財) |

概説

入母屋造・板葺単層で桁行一間(108センチメートル)、梁間一間(59.4センチメートル)、高さ162センチメートルの和様建築の雛形のような規模である。

正嘉2年(1258年)の棟札と共に懸崖造り(切り立った崖に建築物を建てること)の観音堂の岩屋内に安置されていたため、火災の難をまぬがれ、今日に至っている。

妻には梅鉢懸魚がつけてある。梅鉢懸魚は、従来は絵巻物等によって鎌倉時代には存在したことが知られているだけであったが、この宮殿において当時の現物が発見されたので、これが日本唯一の鎌倉時代の遺物ということになる。

軒は飛檐垂木と地垂木で構成されており、両者ともに細かく組まれた、いわゆる繁垂木である。上部の飛檐垂木は先をこいて真反りの軽快な感じを表し、下部の地垂木は鼻増しをつけて重厚な感じを表して、上下調和した落ち着きがある。

正面の欄間に2個、左右の欄間に1個ずつ付けた板蟇股は、快い肉付けをもった肩から、すっきりと締まった足もとへ流れる線に、平安朝風を帯びた鎌倉時代の様式をよく表している。

幣軸の大面取り、金箔を押した板扉、これに付けた鍍金された出八双金具、長押金具等にも時代の特色が良く現れ、扉両わきの腰長押の上には盲連子窓が付けてある。

地長押の下は三間に分けて3個の格狭間が付けてあるが、これにも鎌倉時代の様式が良く現れている。棟の鬼板は簡単であるが、小さく締まった足もとにもまた鎌倉風が良く表れている。

外部は黒塗で、幣軸・連子窓・垂木小口は緑青、扉は金箔である。

岩屋内の湿気により背面と側面などが腐朽していたことから、昭和20年(1945年)、修理復元が行われた。

地方的な未熟さがなく、建立年代が明確なこととともに、美術史上重要な建築物として、昭和11年(1936年)、国宝に指定され、昭和24年(1949年)5月30日、重要文化財に指定されている。

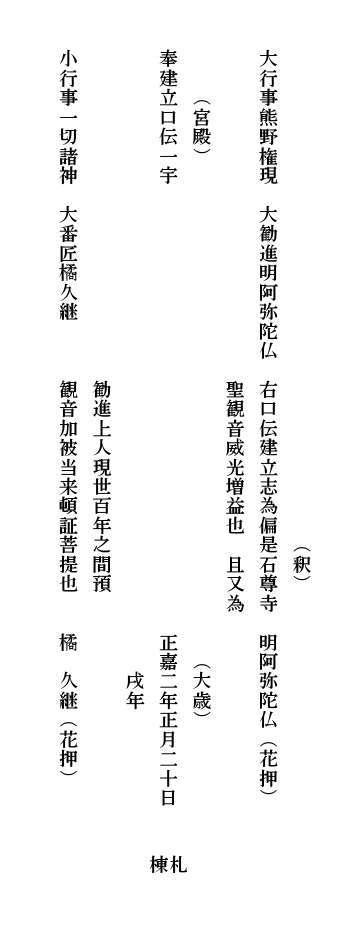

(代替テキストに、文字データを登録してあります。)

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育委員会 文化財・生涯学習課

〒384-8501

長野県小諸市相生町3丁目3番3号

電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857

お問い合わせはこちらから

更新日:2019年03月28日