小諸のいちご栽培とジャムの日

「いちご生産発祥の地」と言われる小諸

・いちご生産が始まったのは明治時代

・大きな役割を果たしたのは現小諸市三岡の塩川伊一郎(しおかわいいちろう)氏

・いちご生産に適した風土から育種へ挑戦

(1)明治中期の小諸では、稲、雑穀、養蚕が行われていました。ただ、たびたび冷害に合うので、お米の収穫量は安定せず、農村生活は厳しかったと言われています。

そこで、塩川氏は、三岡地区の8人の農家を説得して桃栽培を始めました。メンバーにとっては初めての桃栽培。小諸義塾の創始者・木村熊二先生の指導を受けながら栽培技術を高めていきました。

桃栗三年と言われるように、植えてから3年目には実をつけるようになりました。販路を軽井沢町、長野市そして東京に求め販売を行いました。今ほど物流が発達していなかったため、最初のうちは高値で買い取ってくれていた業者も、腐れがあるといって値下げを要求してくるようになりました。

そんな苦労から、桃の加工に取り組むことを決意します。ただ、せっかく工場を整備しても桃の時期は一年の内わずか数カ月。工場の稼働日数を増やすため、塩川氏はジャム製造用のいちご栽培を奨励することにします。

まだまだお米が足りない時代だったので、ここでも農家を説得するには一苦労。塩川氏は、お米買取価格分を減収補償することに加え、収量に応じて買取額を上乗せすることを農家と約束しました。農家にとっては米を作るよりもいちごを作る方がはるかに所得が上がることから栽培面積を増やしていきました。

また、ジャムを作るには熟したいちごを採集して工場へ持ち込まれたものから、つるとヘタ(ガク)を摘み取ることから始まります。実はこの作業、手間がかかるため、村の子どもを集めて摘み取ってもらい、その報酬として会社で作った一銭・五銭の金札が与えられました。それを持った子どもたちが村中の駄菓子屋へ走ったと記録があります。今のアルバイト制度と地域通貨の制度がこの時代に始まっていたのです。

(2)小諸市の標高は600m~2,000mに位置しているため、冬の寒さは厳しく、早朝の気温はマイナス10℃を下回る日もあります。一方で夏はそれほど高温にならず、湿気が少なく過ごしやすい日が多いです。年間を通じて降水量が少なく、国内でも屈指の晴天率を誇ります。昼夜の寒暖差があることも特徴のひとつです。

そんな小諸市の気候がいちご栽培に適した風土であったことも栽培を盛んにした要因です。当時は今のようにビニールハウスでの栽培ではなく、露地でいちごを栽培しました。露地栽培が盛んに行われた御牧ヶ原台地には、「いちご平」という地名が今も残っています。「いちご平」には昔から野生のいちごがあったそうで、その起源は平安時代からという説もあるようです。

そして昭和11年、この地で群生するいちごをもとに長野県農事試験場が加工用優良品種を目標に育種に着手します。3年後の昭和14年、品種「御牧ヶ原1号」、「御牧ヶ原2号」がつくられました。戦前から戦後にかけて「御牧いちご」の主要品種として普及し、栽培が広がっていきました。

出典 塩川伊一郎評伝 龍鳳書房 小林收/編著

出典 農業と生活 2006.5

いちご平のバス停

いちごの祖先と言われる「御牧いちご」

「御牧いちご」は現在栽培されている幾多の品種の祖先になっているのではないかと言われています。

昭和30年代頃、産業構造の変化から御牧ヶ原周辺のジャム工場は徐々に姿を消していき、やがて「御牧いちご」の栽培も姿を消していきました。

そんな中、なくなったかと思われたこの「御牧いちご」を見つけ出し、もう一度この地をいちご産地に変えようと意欲に燃える生産者がいます。「こもろ布引いちご園」(代表理事組合長 倉本強さん)です。いちご狩りでにぎわう観光農園のハウスの一角で、「御牧ヶ原1号」と思われる株を栽培しています。現在は株数を増やす取り組みを進めています。

また、「御牧いちご」は長野県の「伝統野菜」に指定されるとともに、小諸市の「小諸ふるさと遺産」にも認定されています。特徴は、酸味と香りが強く、加工用に向いています。

■こもろ布引いちご園 〒384-0071小諸市大字大久保1173-1 電話0267-26-2615

出典 農業と生活 2006.5

御牧いちご

「ジャムの日」にゆかりがある小諸

4月20日はジャムの日。ジャムで食卓をもっと豊かに。

日本ジャム工業組合が平成27年(2015年)7月27日に4月20日をジャムの日と制定しました。実は小諸市にゆかりのある記念日です。小諸市はいちご生産発祥の地とともに、ジャム製造発祥の地でもあるのです。

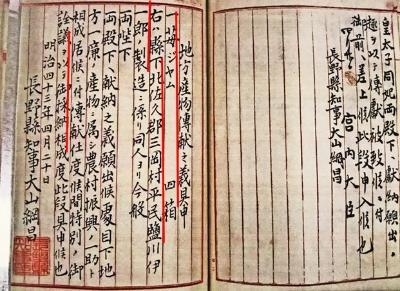

明治43年(1910年)4月20日、塩川氏が「御牧いちご」のルーツとなるいちごを使ったジャムと洋桃缶詰を明治天皇に献上した記録が残っており、日本のジャム産業の発展に大きく貢献したこの日をジャムの日と定めました。

この記念日を周知するため、また先人が築いたジャム製造の文化を大切するため、小諸市と日本ジャム工業組合が共催し、平成28年(2016年)からイベントを開催しています。日本全国のジャムの展示、ジャムの掴み取り、クイズラリーなどを通して、市民をはじめ参加される皆さんがジャムに親しんでいます。

塩川氏のいちごジャムが明治天皇に献上された宮内庁の記録

ジャムの日のロゴ

ジャム掴み取りの様子

更新日:2019年08月23日