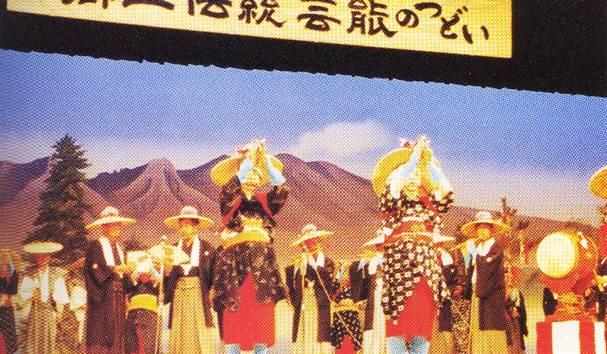

ささら踊り

ささらおどり ささら踊り

指定項目

ささら踊り

所在地

小諸市本町

所有者及び管理者

本町・六供・田町区

指定年月日

昭和48年8月23日(市重要無形民俗文化財)

指定番号 3-3

概説

ささら踊りは、平安時代頃から行われ、鎌倉~南北朝頃に盛んになり、江戸時代の万治・寛文年間(1658~1672年)には全盛を迎えたといわれている。ささら踊りの名は、踊り手の持つ「びんざさら」から付けられたものであろう。

踊りは健速神社の祭礼である祇園祭に行われたもので、本町、六供、田町の人たちにより伝承されている。

元禄15年(1702年)、牧野周防守康重が越後(新潟県)与板から小諸藩主として移封(諸候の領地を他所に移し変えること。国替え。)を命ぜられて入封の際の書上(書いて宮府または目上の人に奉ること。また、その文書。申状。)にあるのを見るとその時以前より祇園社の祭礼行事とされていたものであろう。

また、小室節もこの時歌われたという記録が残されている。祭は行列の先頭が裃を着た露払いの役人、次に神官、御幣を背にした神馬、馬鍬、長柄の柄杓、裃帯刀の町役人、その後に獅子、切飾をつけた松と竹、笛と太鼓の囃子方、女装の踊り手、獅子、最後にまた町役人の順で、次の歌(その他替え歌)

白鷺賀海乃遠中仁巣乎掛天浪仁由良礼天

羽安止立知候。(囃子)デンヤサ、デンヤサ。

と歌い、びんざさらでザラァ ザラァと音を立てながら単純な所作をくり返す踊りである。早乙女の田植えのようすの表現とも言われ、豊饒を願う踊りである。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

教育委員会 文化財・生涯学習課

〒384-8501

長野県小諸市相生町3丁目3番3号

電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857

お問い合わせはこちらから

更新日:2019年03月28日